股票怎么自买自卖?揭秘操作方式与法律风险,避免违规被罚

1.1 什么是股票自买自卖

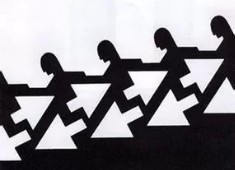

想象这样一个场景:你在同一个市场里,左手把商品卖给右手,价格标签完全由自己决定。股票自买自卖就是这样一种操作——同一个实际控制人通过不同账户,在自己控制的买卖双方之间完成交易。这种看似没有实际意义的行为,在特定情境下会产生特殊效果。

记得有次看盘时注意到某只股票连续出现相同数量的买卖单,价格却纹丝不动。后来才明白这可能是典型的自买自卖行为。这种行为本质上并没有改变股票的实质所有权,只是制造了交易活跃的假象。

1.2 自买自卖的常见形式

市场中的自买自卖往往穿着各种"马甲"出现。最常见的是通过关联账户对倒,控制多个证券账户进行相互交易。还有利用亲属朋友账户完成闭环操作,表面看是独立交易,实则受同一人指挥。

部分机构会采用更隐蔽的方式,比如在不同券商开设账户,通过程序化交易实现自买自卖。这种操作普通投资者很难识别,需要专业监管工具才能发现端倪。

1.3 自买自卖与正常交易的区别

正常交易就像真实的集市,买卖双方各取所需。自买自卖更像是精心编排的戏剧,所有角色都由同一位导演操控。关键区别在于交易的真实意图——正常交易追求价差收益,自买自卖旨在制造假象。

从交易特征看,正常交易往往伴随价格合理波动,成交量分布相对均匀。自买自卖则经常出现价格异常稳定、成交量突然放大又迅速回归平静的奇特现象。这种人为制造的繁荣,最终会像泡沫一样破裂。

2.1 通过多个账户操作

控制多个证券账户是实现自买自卖的基础。市场上常见的做法是使用亲属、员工或关联方的身份开设账户,这些账户名义上独立,实际控制权却集中在一个人手中。

我认识的一位资深交易员曾分享过,某些操盘手会准备十几个账户,每个账户的资金量和操作权限都经过精心设计。这些账户之间会形成特定的买卖关系网,比如A账户挂出卖单,B账户立即接盘,整个过程看似是市场自然成交。

实际操作中,账户间的关联性需要尽可能隐蔽。不同账户最好使用不同的交易IP地址,避免在相同时间段进行明显关联的交易。这种分散操作能让自买自卖行为更难被监管系统识别。

2.2 利用不同券商平台

选择多家券商开户是提升操作隐蔽性的有效手段。不同券商的交易系统相对独立,监管数据汇总存在时间差,这为自买自卖提供了操作空间。

举个例子,某投资者在券商甲挂出大额卖单,同时在券商乙用另一个账户买入。从单个券商的角度看,这只是普通的交易行为。只有当监管机构整合全市场数据时,这种关联性才会显现。

实际操作中,投资者可能会选择3-5家不同类型的券商。大型券商交易流动性好,小型券商监管关注度相对较低,这种组合能有效降低被发现的风险。

2.3 操作时间与频率控制

时机的选择往往决定操作的成败。经验表明,开盘后半小时和收盘前半小时是最佳操作窗口。这段时间市场交投活跃,自买自卖的单子容易淹没在正常交易中。

频率控制更需要技巧。过于频繁的操作会引起监管警觉,间隔太久又达不到效果。一般来说,同一只股票的自买自卖每周不超过2-3次,每次持续时间控制在10-15分钟比较安全。

我记得有次观察到某只股票在下午两点总是出现规律性交易,后来证实这是典型的定时自买自卖。这种固定模式反而成了监管识别的突破口。

2.4 资金安排与风险控制

资金管理是自买自卖中最容易被忽视的环节。理想状态下,每个操作账户应该保持相对独立的资金流水,避免明显的资金往来痕迹。

实际操作中,投资者需要预留足够的备用资金。比如当自买自卖导致某账户持仓过重时,需要其他账户接盘来平衡仓位。这种资金调配要做得自然,不能出现明显的对敲特征。

风险控制方面,最重要的是设置止损线。自买自卖一旦被监管发现,面临的不仅是交易损失,还有严厉的法律处罚。明智的做法是将自买自卖的资金控制在总资产的很小比例,比如不超过5%。

3.1 违反证券法相关规定

自买自卖行为直接触碰了证券法的红线。《证券法》明确将"在自己实际控制的账户之间进行证券交易"列为禁止性行为。这种行为本质上扭曲了市场价格形成机制,破坏了正常的交易秩序。

我记得去年参加一个金融合规讲座,主讲人特别强调了一个细节:即便交易没有产生实际盈亏,只要构成自买自卖的事实,就足以构成违法。法律关注的是行为本身对市场秩序的破坏,而非操作者的盈亏结果。

监管机构对自买自卖的认定标准越来越精细化。现在不仅看账户名义持有人,更注重资金流向、交易决策等实质控制因素。这种穿透式监管让很多看似隐蔽的操作无所遁形。

3.2 操纵市场的法律后果

一旦被认定为市场操纵,面临的处罚可能远超预期。除了没收违法所得、处以罚款这些经济处罚,情节严重的还可能面临刑事责任。

罚款金额通常让人咋舌。根据近年案例,操纵市场的罚款往往是违法所得的好几倍。如果没赚钱反而亏损,也会被处以固定金额的高额罚款。有个案例我记得特别清楚,某投资者自买自卖亏损了200万,最后还被罚了300万。

更严重的是,这种行为会被记入证券期货市场诚信档案。这个污点会影响今后参与资本市场的资格,比如不能再担任上市公司高管,甚至影响个人征信。

3.3 监管机构的处罚措施

证监会的处罚工具箱比想象中更丰富。除了常规的警告、罚款,还有市场禁入、撤销业务许可等更严厉的措施。

市场禁入特别值得警惕。这意味着在特定年限内,甚至终身都不能从事证券业务或担任上市公司董监高。我认识的一位业内人士就因此断送了职业生涯,五年禁入期结束后也很难再回到这个行业。

监管技术也在不断升级。现在的大数据监控系统能实时捕捉异常交易模式,比如关联账户间的反向操作、特定时间段的规律性交易等。这些智能系统发现可疑行为的速度远超人工监控。

3.4 典型案例分析

去年某新三板公司的案例很有代表性。实际控制人通过控制的13个账户,在两个月内自买自卖超过200次,制造交易活跃的假象。最终被处以没一罚三的顶格处罚,罚没金额超过2000万元。

这个案例的特别之处在于,当事人辩称只是为了测试交易系统。但监管认为,测试系统完全可以通过其他合法方式进行,这种辩解显然站不住脚。

另一个案例涉及私募基金经理。他通过控制的产品账户之间对倒,试图拉升基金净值。虽然初衷是为了提升业绩排名,但这种行为同样构成违法。这个案例说明,即便动机看似合理,只要手段违法就要承担后果。

4.1 合法合规的交易方式

建立正确的交易习惯比追求短期收益更重要。每个投资者都应该了解最基本的交易规则,比如同一账户内不能既买又卖同一只股票,也不能通过关联账户进行对倒交易。

选择正规券商平台是第一步。这些平台都有完善的风控系统,会自动拦截可疑交易。我记得有次尝试在同一时段频繁买卖同一支股票,系统立即弹出风险提示,要求确认是否为本人操作。这种机制其实是在保护投资者。

分散投资是个好习惯。与其把精力放在操纵单只股票上,不如构建合理的投资组合。不同行业、不同市值的股票搭配,既能分散风险,也更符合长期投资逻辑。

4.2 风险识别与防范措施

识别交易风险需要培养市场敏感度。异常放量、价格突然波动、买卖挂单异常等情况,都可能是市场操纵的信号。遇到这种情况,最好的做法是远离而非跟风。

设置止损线很关键。我自己的经验是,任何单只股票的投资都不超过总资产的10%。这样即使某支股票出现意外波动,也不会对整体资产造成太大影响。

定期检查账户交易记录也很必要。现在很多券商APP都提供交易分析功能,能清晰显示交易频率、持仓集中度等数据。这些数据能帮助投资者及时发现交易模式中的问题。

4.3 投资者教育重要性

投资知识的学习是持续的过程。很多投资者亏损不是因为市场不好,而是因为基础知识欠缺。证监会官网的投资者教育专栏其实有很多实用内容,从基础概念到案例分析都很全面。

参加正规的投资者教育活动收益良多。去年我参加了一个交易所举办的线上讲座,讲师用具体案例解析了各种交易陷阱,这些知识在书本上很难学到。

模拟交易是个不错的练习方式。在投入真金白银前,先用模拟账户熟悉交易规则和市场波动。这个过程能帮助建立正确的交易心态,避免实际操作时的冲动决策。

4.4 长期价值投资理念

价值投资的核心是陪伴企业成长。选择基本面良好、管理层靠谱的公司长期持有,比频繁交易更能获得稳定回报。时间是好公司的朋友,却是差公司的敌人。

企业内在价值才是投资依据。股价短期会受市场情绪影响,但长期必然回归价值。关注企业的盈利能力、行业地位、发展前景这些硬指标,比盯着分时图更有意义。

复利效应需要时间来展现。巴菲特之所以能成为股神,不只是因为他选股眼光准,更在于他长期持有的耐心。短期交易可能带来快感,但长期投资才能创造真正财富。

股市动态

MORE>-

11-12香港股票市场投资指南:从入门到进阶的完整攻略

-

11-12港股行情查询全攻略:轻松掌握实时数据,抓住投资机会,避免踩坑

-

11-12全球股市大跌原因找到了:揭示多重宏观因素,助你理性应对市场波动

-

11-12今日股市涨跌最新信息:实时查询与情绪管理全攻略

-

11-12东方证券开户交易全攻略:轻松掌握低手续费与智能投资技巧

-

11-12查今天比亚迪股票行情:实时追踪与投资策略全解析,助你轻松把握投资机会

-

11-12比亚迪今日股市走势分析:掌握股价波动规律,轻松把握投资机会

-

11-12比亚迪今日股票行情最新:掌握股价波动,抓住投资机会,轻松应对市场变化

-

11-12比亚迪今日股票行情走势全解析:把握V型反转机遇,轻松应对股价波动

- 搜索

- 最近发表

-

- 理财知识:如何供应链危机升值?抓住供应链波动中的投资增值机会

- 财经新闻:如何新能源板块降息?掌握降息政策对新能源板块的影响与投资布局时机

- 基金股票:为什么算法交易升值?揭秘算法如何让投资更智能高效赚钱

- 理财知识:是否值得中国经济放水?掌握这些技巧,轻松应对通胀,守护你的财富

- 基金股票投资者必看:数字货币暴涨背后的原因与投资策略全解析

- 国际市场:为什么消费股反弹?揭秘全球消费板块复苏背后的投资机遇与风险

- 国际市场消费股反弹原因解析:抓住投资机会与规避风险指南

- 数字经济:如何基金经理过热?掌握理性投资策略,避免盲目跟风风险

- 货币金融:为什么能源危机反弹?揭秘央行政策如何推高能源价格,助你轻松应对投资风险

- 国际市场:该如何看待黄金价格降息?揭秘降息周期中黄金投资策略与风险应对

- 国际市场成长股震荡原因解析:如何应对波动把握投资机会

- 财经新闻:该如何看待货币政策降息?央行降息核心解读与个人投资应对指南

- 国际市场资产配置回调:如何轻松应对投资组合波动,避免财富缩水

- 创业创新:是什么信用债市场通缩?如何应对融资寒冬,让企业活下来并逆势增长

- 创业创新:是什么信用债市场通缩?揭秘融资困境与应对策略,助你轻松破局

- 宏观经济下纳斯达克指数下跌是否值得投资?揭秘利率、通胀与科技股联动机制

- 货币金融:为什么市盈率升值?揭秘低利率与流动性如何推高股票估值

- 商业分析:该如何看待CPI指数紧缩?掌握应对策略轻松应对经济波动

- 基金股票:怎么房价变化放缓?掌握房股联动投资策略,轻松应对市场新常态

- 基金股票投资遇寒冬?区块链金融如何破解紧缩困局,助你轻松应对市场波动